Рыцари и мученики: дневник узника немецкого концлагеря Владимира Бочкарёва

Источник: Бочкарёв В.В. Рыцари и мученики (повесть) // Колымские просторы. Магадан, 2015. №21. С.24-74.

Примечание: Большое спасибо Цыбулькину Петру Ивановичу за предоставление опубликованного материала для установки на историко-краеведческом портале Ургаза.ру.

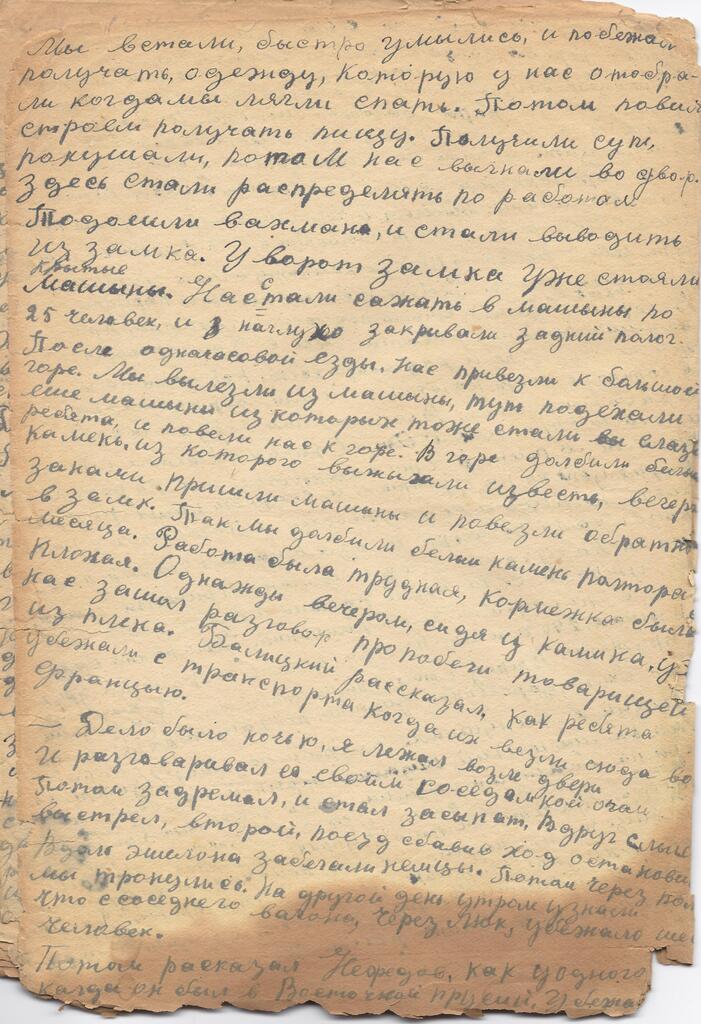

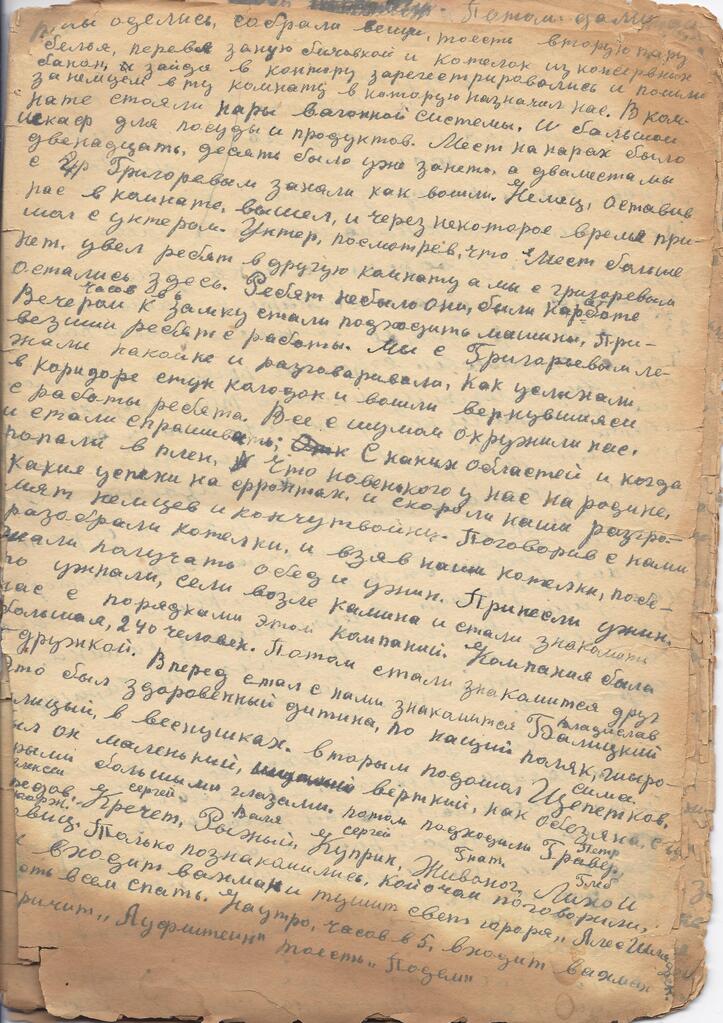

Эту рукопись во время моей очередной творческой поездки передал мне Василий Бочкарёв, известный в Башкирии народный целитель, травник, с просьбой прочитать и если она представляет интерес, опубликовать. Автор записей – его отец, воевавший, попавший в плен и безвременно ушедший из жизни от болезней, полученных в фашистских (!) концлагерях. Записи сделаны простым русским языком и, несмотря на то, что многие буквы выцвели, читаются на одном дыхании, как в значительной степени объективное свидетельство очевидца, одного из немногих. Работа над записями шла без каких-либо препятствий, возможно потому, что все трудности и невзгоды, которые пришлись на их долю и на долю их автора, уже выпали.

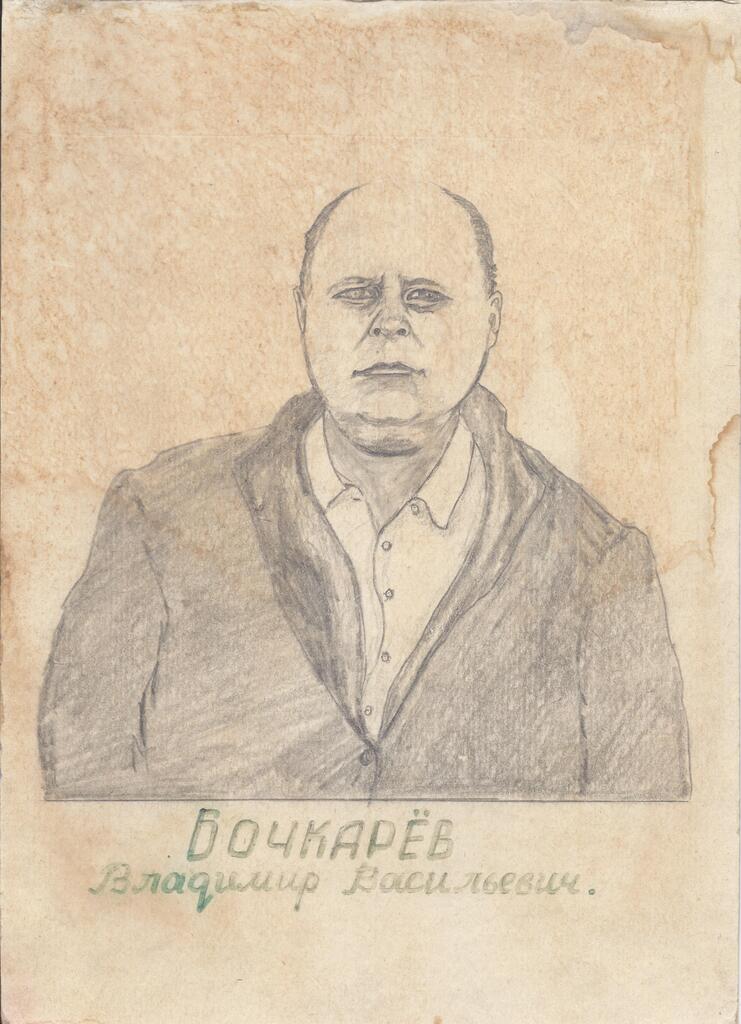

Владимир Васильевич Бочкарёв родился 24 февраля 1924 года в Чкаловской области. В сентябре 1942 года был призван на фронт. Воевал, награждён несколькими правительственными наградами. В ноябре 1943 года попал в плен. Прошёл несколько фашистких концлагерей, в том числе «Бухенвальд». Несколько раз пытался бежать, за что был зачислен в категорию смертников. Освобождён в марте 1945 года, снова воевал. В сентябре 1945 года комиссован по болезням, полученным в плену. Проживал на Центральной усадьбе зерносовхоза Зилаирский Баймакского района Республики Башкортостан. Умер 7 июля 1965-го. Похоронен в селе Ургаза (бывш. Центральная усадьба зерносовхоза Зилаирский). Жил, в том числе в фашистких концлагерях, и творил когда ему было столько же лет, сколько сейчас большинству наших сегодняшних «рокеров», «скинов», «фанов»… Был очень талантлив. Находясь в плену, освоил два иностранных языка – немецкий и французский.

Современная российская творческая продукция в значительной части посвящена «узникам» наших «лагерей». Кое-где пытаются обелить, оправдать деятельность и зверства фашистов, перетруждаясь в очернении деятельности советских властей. И как-то отдаляется в нашей памяти то, что пережил наш (пусть советский, пусть русский, пусть российский, но наш) народ в той войне. Мы хотим восполнить этот пробел.

Тем более, что, судя по содержанию записок Владимира Бочкарёва и его отношению к ним, он никого не предал, остался верен присяге и до конца жизни переносил в сердце те унижения, которым подвергся в результате пленения и после него, после освобождения, и это сократило ему жизнь. Давайте, вспомним его. Не потому, что скоро исполняется 70 лет Великой Победе, а потому, что он был, они были, и это было.

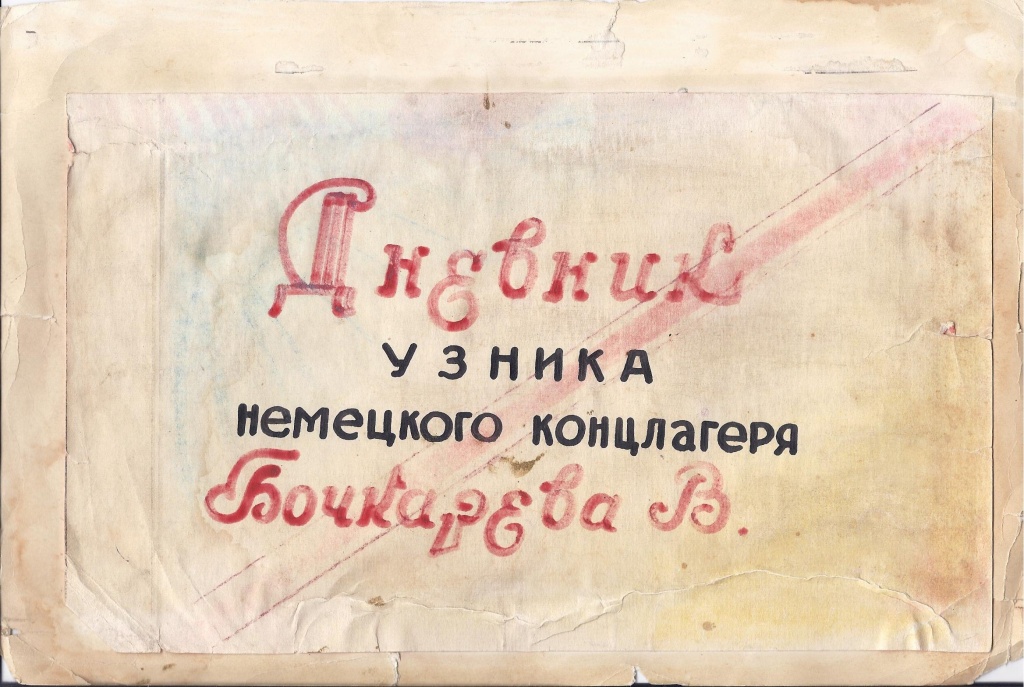

По мере работы над записками я ощущал, как автор постепенно совершенствуется, и, не случись с ним ряд трагических обстоятельств, как прозаик он, возможно, имел хорошее будущее. Своим запискам В.Бочкарёв дал общее название «Рыцари и мученики». Они предваряются его эпиграфом.

Пётр Ив.Цыбулькин

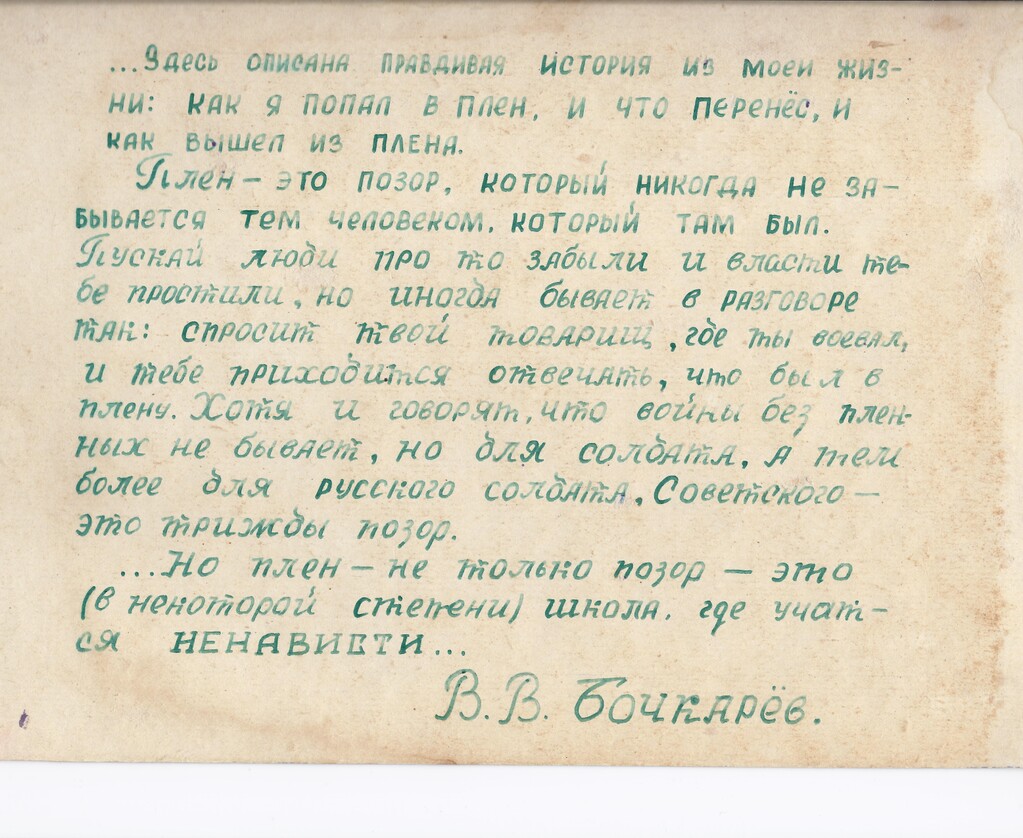

«Здесь описана правдивая история из моей жизни: как я попал в плен и что перенёс, и как вышел из плена.

Плен – это позор, который никогда не забывается тем человеком, который там был. Пускай люди про то забыли, и власти тебе простили, но иногда бывает в разговоре так: спросит твой товарищ, где ты воевал, и тебе приходится отвечать, что был в плену. Хотя и говорят, что войны без пленных не бывает, но для солдата, а тем более для русского солдата, советского – это трижды позор.

…Но плен – это не только позор – это (в некоторой степени) школа, где учатся ненависти…

В этой рукописи описывается не об одном человеке, вернее, герое этой книги, а о целой плеяде людей, с которыми ему пришлось встречаться и некоторое время находиться вместе в лагере или быть в бегах. Конечно, не каждая фамилия упоминается, приходится человека описывать под другой фамилией, давать другое имя…».

ПО ДОРОГЕ В АД

На землю опускались сумерки. Из-за плотной завесы туч не было видно зашедшего за горизонт солнца. Только в одном месте, где в небе имелся небольшой просвет, на мгновение мелькнул, озарив тучи, луч. Сумерки сглаживали окраску местности. Зелёный лес вдалеке постепенно чернел, вырисовываясь своим неровным зубцом на сумрачном небе. Природа затихала. Лишь дождик шумел по осенней поблеклой траве, да кое-где раздавались голоса солдат.

Посреди расступившегося леса, давшего место огородам и нивам, стояло село, почти дотла сожжённое немцами при отступлении. С его восточной стороны каменной громадой высились развалины церкви, которую фашисты подорвали. Рядом с развалинами стояла искрошенная снарядами колокольня.

С северо-запада, косо разрезая село на две части, протекала речка. В её крутых берегах были вырыты землянки, накрытые тонким слоем жердей. Немного в стороне от берега находился блиндаж, в котором размещался штаб расквартированного в селе батальона. Около входа в блиндаж маячил часовой с автоматом и в плащ-палатке.

По рядам землянок пробежал солдат, заглядывая и крича в каждую:

- Идите получать ужин!

После его ухода в землянках поднимались с нар солдаты, находили во тьме котелки и, звякая ими, выходили строиться.

Дежурный по кухне подбежал к землянке, в которой находилась караулка, и нырнул внутрь. В землянке, недалеко от входа, стоял шаткий стол, на столе – коптилка, сделанная из гильзы крупнокалиберного патрона. За столом сидел Бочкарёв и что-то писал на листке блокнота. Он был широкоплеч и широкогруд. Грудь его была перетянута лямкой от противогаза, которая врезалась в гимнастёрку. Он прикрыл ладонью заколебавшийся огонёк коптилки и обернулся к вошедшему:

- Ты чего, Прыгунов? – Говорил он звучным, приятным баритоном.

- Пришёл сказать, что раздают ужин, - доложил Прыгунов, маленький вёрткий солдатик с живыми бойкими глазами и большим ртом.

Бочкарёв повернулся и кинул во тьму землянки:

- Сидоров! Возьми термос и сходи за ужином.

На нарах зашевелились. В свете коптилки появился пожилой, высокий солдат, молча, нагнулся и достал из-под стола термос, внутри которого что-то булькало. Он открыл термос и заглянул в него.

- Товарищ старший сержант! Здесь есть суп, - сказал он Бочкарёву.

Тот поднял голову от листка, потёр покрасневшие глаза и сказал:

- Это осталась, наверное, порция Симакова, слей её в котелок.

В это время кто-то вошёл в землянку. Язычок коптилки, мигнув, погас.

- Потише бы надо врываться, - недовольно проворчал Бочкарёв.

В темноте кто-то зашуршал коробком спичек, чиркнул спичкой и зажёг коптилку. Её тусклый огонь осветил фигуру взводного - младшего лейтенанта Касторника с повязкой дежурного по части на рукаве. Бочкарёв вытянулся, подал команду «Смирно», взял по козырёк и доложил по форме, что за время отсутствия младшего лейтенанта никаких происшествий не произошло, а взвод занимается подготовкой к ужину.

- Быстрее идите, получайте, выступать скоро, - Касторник поднёс руку к коптилке и поглядел на часы.

Бочкарёв тоже вытащил из кармана брюк свои часы и посмотрел на них.

- Ровно в 22.00 сними все посты и дежурных по кухне, - сказал лейтенант, - у тебя сколько там? – спросил он Бочкарёва.

- Восемь тридцать пять.

- Отстаёшь от жизни! – Весело проговорил лейтенант. – Не восемь тридцать пять, а без двадцати пяти девять! – И направился к выходу.

Бочкарёв спрятал свои часы и вышел за ним. Когда Касторник чуть отошёл от землянки, он тихо, вполголоса окликнул его:

- Женя! Подожди минутку! – Оставаясь наедине, они называли друг друга на ты и по имени.

Лейтенант остановился и повернулся к подходившему Бочкарёву.

- Значит, правду говорят? – Спросил тот.

- Да, Володя, правду, - ответил Касторник.

- Значит, на фронт?

- Да, на фронт. Но не в оборону, а, по всей видимости, будем наступать.

- А ты откуда знаешь?

- Я не знаю, а только предчувствую. Да ещё ездил в штаб полка, там были кое-какие разговоры. А недавно связной был из штаба, приказ привёз. И он кое-что сказал. Ну, пока, встретимся на марше… Да, скажи Алексеенко, чтобы он ничего не забыл, - наказал он своему связному, который отличался большой рассеянностью и вечно что-нибудь забывал или терял.

Бочкарёв вернулся в землянку. Возле стола сидел Савчук и читал какую-то книгу, поднося её вплотную к коптилке. Бочкарёв подошёл к нему и заглянул через плечо. Книга была сильно обтрёпана, с измятыми углами. Он нагнулся и прочитал несколько строк:

«…Рано утром, часов в пять-шесть, кто-то твёрдо постучал Фёдору в дверь. Отворил – стоит незнакомый человек:

- Здравствуйте. Я – Чапаев!..»

Бочкарёв выпрямился, прошёл вглубь землянки, остановился и прислушался.

По крыше снова начал барабанить дождь. На нарах кто-то всхлипывал во сне, а в самом тёмном углу кто-то мигал огоньком цигарки и тихо что-то рассказывал. Бочкарёв улавливал только отдельные слова, так как спящий своими всхлипами и свистом заглушал басок говорившего:

- А рыбы там тьма… - всхлип, свист носом и опять тихий басовитый голос - …а как же, ловят. Из их консервы делают такие, что пальчики оближешь…

Бочкарёв подошёл к говорившим. На нарах лежал освещаемый неровным светом коптилки здоровенный малый, косая сажень в плечах. Бочкарёв узнал Маричева, которого солдаты прозвали Бывалым за то, что он, где бы и о чём ни говорили, обязательно встревал со своим мнением. К примеру:

- Ты откуда родом, с Аральского? Я там был. Ну и местность, брат, у вас паршивая. Зато море богато рыбой…

Или к разговору о книгах:

- Что, что? Кто пишет лучше? Шишков? Нашёл, что читать… - При этом не мог назвать ни одного произведения писателя.

Но фронтовой опыт Бочкарёва говорил, что с такими людьми, как Маричев, никогда не скучно. Он знать не знает, но если врёт, то так правдиво, что как-то невольно ему веришь. А если всё-таки обличил его во лжи, то тут же трижды откажется:

- Что ты, батенька, когда я тебе говорил?

- Да вот сейчас только!

- Нет, ты, батенька, что-то выдумываешь. Я говорил… - И начинал рассказывать в своё оправдание совсем другое.

Он мог говорить целыми часами, не замолкая, образно, красиво и интересно.

Бочкарёв присел на краешек нар:

- О чём рассказываешь, Маричев?

- О Дальнем Востоке, товарищ старший сержант, - приподнимаясь и садясь рядом, ответил Маричев.

- А ты разве там был?

- А как же! Я там кадровую служил, на Амуре.

В землянку кто-то быстро вошёл. Язычок коптилки опять мигнул и погас. В темноте кто-то громко спросил:

- Где старший сержант?

Бочкарёв встал и пошёл на голос.

- Что такое? – Спросил он.

- Принёс ужин, по дороге встретил младшего лейтенанта, он велел передать, чтобы снимали посты.

Савчук в это время зажёг свет. Бочкарёв увидел Сидорова, который снимал со спины термос, и сказал Савчуку:

- Иди Алексей, снимай ребят, а я пойду на кухню, рабочих приведу.

- Сами сейчас придут, - сказал Сидоров. - Они на кухне уже поели, а я на них тоже получил. Так что сегодня подзакусим.

Из темноты стали выходить солдаты и составлять котелки на стол. Бочкарёв сказал Савчуку:

- Ладно, я сам сниму посты. А ты поторопи здесь, чтобы побыстрее собирались.

Он подошёл к нарам, нашёл свою шинель, оделся и вышел из землянки.

Темнота позднего вечера сразу плотно обступила его. Он ненадолго остановился, дав глазам привыкнуть к темноте. Прямо перед ним тускло поблёскивала дегтярно чёрная вода реки, по поверхности которой шумел дождь. Слышались шаги и отдельные слова. Кто-то невдалеке громко спросил:

- Здесь что ли размещается третий взвод?

И голос из землянки:

- Нет, рядом.

Потом опять шаги и говор:

- Темень, чёрт подери, хоть глаз выколи. Ни хрена не видно.

Шаги опять затихли и снова:

- Здесь что ли третий взвод?

- Здесь, здесь. Заходи, Ляхов. Ты что, заблудился? – Кто-то бодро крикнул из землянки.

- Да, мать твою … такая темень…, - дальше Бочкарёв не расслышал, так как говоривший зашёл в землянку.

Глаза окончательно привыкли к темноте, и Бочкарёв стал с трудом разбираться в окружающем. Он медленно, скользя ногами по разжиженной дождём тропинке, выбрался по откосу наверх, остановился, прислушиваясь. Издалека долетели обрывки какого-то разговора, и он пошёл, ориентируясь на голоса. Потом услышал шаги, чьё-то ругательство и вопрос:

- Ты что?

- Да вот, что-то прилипло к ногам.

- Ночка темна, нету звёзд, под ноги всякая чертовщинка попадается…

Кто-то пропел, приближаясь к Бочкарёву.

Он по голосу узнал командира своей роты старшего лейтенанта Сердюка.

Тот подходил, не видя Бочкарёва, и Бочкарёв не увидел, а услышал шаги, которые всё отчётливее раздавались и уходили в сторону, мимо него. Бочкарёв пошёл в том же направлении, догадавшись, что там находится штаб. Он по-прежнему шёл как слепой, только слухом улавливая отдельные звуки. Вот невдалеке раздался зовущий крик:

- Товарищ лейтенант, лейтенант Петренко! Вернитесь, вас капитан зовёт!

И тот час же ответный крик:

- Да, да…Слышу. Иду.

Бочкарёв уверенно пошёл на голос и через минуту услышал окрик часового:

- Стой, кто идёт! Пароль!

Бочкарёв назвал пароль и, услышав отзыв, подошёл к часовому. Это был молодой паренёк из освобождённых районов Белоруссии, бывший партизан. Крепко сколоченный, но с большими по-девичьи красивыми глазами и маленьким ртом с постоянно сжатыми губами.

- Бульбенко, ты не видел нашего лейтенанта?

- Видал. Они только что прошли в штаб.

Бочкарёв стал спускаться вниз по ступенькам и уже думал войти в блиндаж, как дверь блиндажа отворилась и кто-то стал быстро подниматься по ступенькам наверх, чуть не налетев на Бочкарёва. И налетел бы, если б тот не посторонился. Но проход был узким и шедший навстречу задел Бочкарёва рукой.

- Кто это? – Бочкарёв узнал голос Касторника.

- Я, Бочкарёв, товарищ младший лейтенант.

- Старший сержант? Превосходно. Я только что хотел бежать к тебе.

Связных всех поразогнали, послать некого. Идём, капитан тебя ждёт.

Они вошли в блиндаж, и Бочкарёв невольно прикрыл рукой глаза, щурясь от яркого света трофейной карбидной лампы, но быстро убрал руку и строевым шагом подошёл к сидевшему за столом командиру батальона капитану Козину, который лейтенанту Петренко, низкорослому полному сероглазому парню, почти одних лет с Бочкарёвым, что-то говорил и показывал, водя карандашом по карте.

Бочкарёв щёлкнул каблуками, рывком взял под козырёк, доложился.

- Здравствуйте, товарищ старший сержант, - капитан отеческим взглядом оглядел Бочкарёва, который стоял перед ним краснощёкий, ладный, в туго перепоясанной шинели.

Сам капитан был бледен, худ, с выдающимися скулами, хрящеватым носом, близко посаженными карими глазами, усами, закрученными на манер чапаевских. При ходьбе он чуть припадал на правую ногу. Бочкарёв в его батальоне воевал уже два месяца и, попадая в различные переплёты, неизменно оставался в строю.

- Вы, Бочкарёв, дорогу знаете на Клюквино? – Спросил капитан.

- Знаю, товарищ капитан.

- Возьмите в хозвзводе коня и доставьте вот этот пакет в штаб полка, - капитан подал Бочкарёву запечатанный серый конверт.

Бочкарёв взял пакет и засунул его за пазуху, под шинель.

- Отдадите конверт начальнику штаба майору Лугову и возьмёте расписку.

Нас, возможно, здесь не застанете, тогда скачите на село Козельцы – мы будем там. Ну, удачи!

Бочкарёв отдал честь, сделал поворот кругом через левое плечо и вышел из блиндажа. Темнота ещё плотнее обступила его после яркого света. Он ощупью поднялся наверх и пошёл в свою землянку, чтобы забрать автомат и оставить противогаз. Кое-как добрался до землянки. В ней было шумно – солдаты собирались. Савчук уже в шинели и с вещмешком сидел и продолжал читать книгу. Он спросил вошедшего Бочкарёва:

- Ну, скоро там?

- Не знаю, - ответил Бочкарёв. – Алексей, возьми мой вещмешок и сдай противогаз: я, очевидно, с вами не пойду…

- Почему?

- Меня в штаб полка посылают. Принеси мой автомат, а я пока подрубаю.

- Где мой котелок?

Сидоров подошёл к столу и поставил плоский котелок Бочкарёва. Бочкарёв скинул противогаз, отдал Савчуку, вынул из-за голенища сапога ложку и стоя стал есть. Это была гречневая каша, и он с ней быстро расправился. Взял автомат, проверил его и вышел из землянки.

Вдоль берега реки он пошёл в сторону кухни, туда, где был расположен хозвзвод. В темноте он неожиданно наткнулся на молча стоявшего человека, который чуть не упал. Незнакомец выругался и спросил:

- Чего ты толкаешься? Не видишь разве, что человек стоит!

- А я кот что ли, чтобы видеть? - Ответил Бочкарёв. – А сам чего затаился?

- Да вот, старшину ожидаю. Зашёл к нему в землянку, а он мне сказал:

«Подожди, я сейчас выйду», да только час у него длинный – долго не выходит. А Вы кто будете?

- А ты разве не видишь, кто перед тобой стоит!

- Да мудрено, товарищ лейтенант, в темноте разглядеть… - Прозвучал робкий голос. Бочкарёв узнал Едалова, ездового из хозвзвода, худого, тщедушного солдатика с торопливой походкой и вечно красными глазами.

- Довольно трепаться, Едалов, ты что, не узнаёшь меня?

- Нет, не узнаю. Ты кто?

- Иди, зови старшину, - не отвечая ему, сказал Бочкарёв, - он мне срочно нужен.

Едалов подошёл к двери в землянку и постучался.

- Можно… Войдите… - Отозвалось сразу несколько голосов.

- Товарищ старшина, здесь срочно Вас требуют!

Дверь, скрипнув, отворилась, и из землянки быстро вышел старшина Сапунов, малый щеголеватого вида, в хромовых сапогах, в хорошо подогнанной шинели, подпоясанной широким офицерским ремнём. Он быстро, скороговоркой спросил:

- Кто вызывал?

- Я Вас вызывал, - отозвался Бочкарёв, - мне, товарищ старшина, комбат приказал взять у вас коня…

- Бочкарёв, это ты? – Узнал его по голосу Сапунов. – Заходи в землянку.

- Некогда, Николай Семёнович, дело спешное - быстро надо.

- Ну, хорошо … - Недовольно пробурчал Сапунов. - Едалов, иди, дай старшему сержанту своего воронка, а сам возьми в упряжь трофейного!

- Есть! – Весело отозвался Едалов, очевидно довольный тем, что трофейный конь достался ему.

Сапунов повернулся было идти в землянку, но остановился и окликнул уходящего Бочкарёва:

- Погоди-ка! Возьми вот письма, а то уже вторую неделю, как написал, а отправить не могу.

Бочкарёв в темноте нашёл его руку, взял письма и сунул их в карман шинели.

Едалов быстро шёл впереди, изредка предупреждая Бочкарёва.

- Осторожно, здесь канава! Старшина здесь звезданулся, - засмеялся Едалов, - из-за этой канавы он меня ругал.

- За что? – Переспросил Бочкарёв.

- Из-за канавы, - повторил словоохотливый Едалов, - мы вчарась с ним ходили в пульроту к старшине Ефимову. Они земляки, с одной деревни. Ефимов получил письма и Сапунов ходил к нему узнать, что пишут. Ну и меня позвал: «У тебя, - говорит, - Едалов, глаза, как у кошки». Осторожней, сержант, здесь проволока…

Бочкарёв поднял руку перед собой, нащупал телефонный кабель в матерчатой обмотке и поднырнул под него. Впереди всё также проворно чмокали по грязи сапоги Едалова, который рассказывал о том, как Сапунов, идя вслед за ним, сорвался в канаву, вымазал в грязи свою форсистую шинель, потерял кубанку, и как они вдвоём искали её там, где упал старшина, а нашли в канаве, в грязи.

Едалов от природы большой насмешник и Бочкарёв подумал, что он, скорее всего нарочно не предупредил старшину о канаве.

Наконец, они подошли к кухне, которая светилась красным огнём костра, горевшим под бревенчатым навесом - чтобы сверху его нельзя было увидеть.

- Ну вот, пришли. Теперь только наверх подняться и до нашего хозяйства рукой подать, - сказал Едалов и, миновав кухню, стал подниматься вверх по скользкой тропинке.

Бочкарёв тоже поднялся наверх. Сырой осенний ветер бросил ему в лицо запах прелых листьев. Из расположения хозвзвода до них донёсся спокойный басовитый голос рассказчика:

- Он вот таким был, как Паршин, бравый, красивый, только чуть-чуть раскосый. Но это ничего не значит. Глаза красивые нужны только девкам, а солдату нужны глаза соколиные, чтоб врага увидеть далеко и бить его метко прямо в его поганое сердце…

- Старший сержант, конь готов, - окликнул Бочкарёва Едалов, подводя к нему осёдланную лошадь.

Бочкарёв нащупал в темноте повод, закинул его коню на шею, нашёл рукой стремя, вдел в него ногу и рывком поднялся в седло. Стремена были опущены слишком низко, и он попросил Едалова чуть их приподнять. Когда Едалов исполнил его просьбу, повернул коня и выехал из леска, где располагался хозвзвод. Конь был бойкий, шустрый и лёгкий в ходу. Проехав немного, Бочкарёв остановился и попытался осмотреться. Тяжёлая мгла плотно окутала его. Тогда он призвал на помощь свою память:

- Так, прямо напротив леса находится село. Дорога на Клюквино проходит вправо. Ну, вороной, пошёл! – Бочкарёв слегка ударил коня по бокам каблуками сапог, повернул его направо и скоро выехал на дорогу, которую чуть не переехал, если бы не лес, стоящий по одной её стороне.

Он повёл коня рысью. Конь шлёпал копытами по размешанной на дороге грязи. Автомат сильно хлопал по спине, и Бочкарёв перевёл его на грудь. Лес по краям дороги шумел угрожающе и в то же время печально, будто пугая своими дикими обитателями и разными ночными неожиданностями и одновременно жалуясь, что немилосердная осень сняла с деревьев их красивые зелёные платья и оголила их.

Бочкарёв на ходу сунул руку за пазуху, проверяя, на месте ли пакет, и, нащупав его, успокоился. Ночь на него действовала гнетуще - тёмная и, кажется, липкая, вплотную подступавшая к глазам. Только слух воспринимал хаос звуков, рождённых лесным шумом. Ветер как бы играл сучьями и ветками, изредка с треском ломая их. Лес целиком находился во власти ветра: ветер дул – лес шумел, ветер стихал – и лес затихал. Только внизу, у самой земли, не было ветра и было тихо.

Оборвав свои наблюдения, Бочкарев стал прислушиваться. Впереди послышались голоса. Он чуть придержал коня, чтобы удостовериться, не почудилось ли ему, не принял ли он какой-нибудь лесной шум за разговор. Издалека до него донеслась чья-та оживлённая речь, будто один путник рассказывал другому что-то интересное.

Бочкарёв подстегнул коня и вскоре догнал подводу. Сидевший на ней рассказывал своему коню сказку:

- …а конь под ним – мохнатка - таких десять надо, как ты. А броня на нём булатная, златом-серебром разукрашенная. А сам такой раскрасавец, что ни словами рассказать, ни пером описать. Ну, приехал он к княжескому дворцу, с коня не слазит, шапочку беличью пред боярами не ломает, князю в ноги не кланяется: «Я приехал, князь, людей русских защищать от врагов лихих, от поганых татар…».

Бочкарёв перебил рассказчика:

- Эй, приятель, далеко путь держишь?

- На Клюквино, - быстро и охотно отозвался рассказчик.

- А далеко ли до него?

- Да нет, километра, этак, два будет, а может и с гаком.

- Ого! Если с гаком, то порядочно ещё, у русского гак большой.

- У тебя закурить есть? – Спросил ездовой.

- Не курящий, - отозвался Бочкарёв.

- Скучно, друг, без курева в дороге. Когда есть курево, и дорога кажется короче, а когда нет… - И возница ожесточённо и громко сплюнул.

Бочкарёв вспомнил, что старшина однажды дал ему махорки и папирос для лейтенанта Петренко, который до Касторника был у них командиром взвода, и в углах кармана шинели осталось. Он стал шарить и набрал на папироску.

- Братишка, нашёл немножко. На, закури.

Возница соскочил с подводы и быстро подошёл к нему. Бочкарёв в темноте разглядел смутный силуэт человека, высыпал махорку в подставленную ладонь и, подстегнув коня, поскакал. Вслед ему возница радостно кричал:

- Спасибо тебе за выручку!

Спустя несколько минут после того, как оставил за собой подводу, он выехал из леса. Сразу стало как-то светлее, и пропал шум. В лесу мрак был густой непроницаемый, а здесь его не было. Чуть впереди был слышен какой-то равномерный гул. Конь почуял жильё, сам прибавил шаг, и вскоре Бочкарёва окликнул патруль:

- Стой, кто идет!

- С пакетом, в штаб!

- Пароль!

Бочкарёв подъехал поближе к патрулю и вполголоса сказал:

- Патрон. Где штаб находится?

- Езжай прямо, там увидишь!

- Я вас не вижу, а как я штаб смогу увидеть?

- Ну, не увидишь, так услышишь, - ответил патрульный.

Бочкарёв тронул коня и вскоре услышал возле одного дома приглушённый рокот мотора машины. Он поехал на шум и через минуту оказался около большого грузовика. Вокруг машины ходили люди и что-то загружали в кузов.

- Ребята, вы не скажете, где тут штаб находится?

К нему подошёл один из грузчиков и объяснил:

- Езжай по улице, направо будет школа, за ней большой дом с палисадником, там и штаб. - Потом повернулся к машине и спросил – Ну что, всё погрузили?

- Нет ещё, там ящики остались, - отозвался кто-то от дома.

Бочкарёв поехал вдоль по улице, в темноте разглядел длинное высокое здание школы, миновал его и подъехал к штабу. У крыльца соскочил с коня и чуть не сел на землю – с непривычки ездить в седле ноги отекли и сами собой подогнулись.

Держась за седло, он размялся, отвердел на ногах, подвёл коня к ограде палисадника и привязал. Оправил на себе шинель, ощупал её в темноте, перекинул автомат за спину и только тогда по крыльцу поднялся в штаб. У двери его задержал часовой:

- Стой! Пропуск!

Бочкарёв назвал пропуск и спросил:

- Начальник штаба где находится?

- В штабе, в своём кабинете, наверно, - ответил часовой.

Бочкарёв вошёл в сени, ведя рукой по стене нашёл дверь, открыл её и сразу ослеп от яркого света лампы-молнии, висевшей под потолком. Когда глаза привыкли к свету, он разглядел комнату. Она была длинная, узкая, с одним завешенным красным стёганым одеялом окном. У окна стоял стол с подстольным шкафчиком, на табуретке, привалившись спиной к столу, сидел пожилой старшина осетин Гараев, адъютант командира полка. От двери к противоположной стене была протянута цветастая занавеска, скрывавшая русскую печь.

- Вам кого надо? - Спросил старшина Бочкарёва, поднимаясь с табурета.

- Начальника штаба, товарищ старшина! – Громко отчеканил Бочкарёв.

- Сейчас, пойду, доложу, - сказал Гараев, направился к двери, которая вела в другую комнату. Через минуту вышел и сказал:

- Идёт совещание, можешь подождать, а если что-то срочное – передать через меня.

Бочкарёв протянул ему пакет. Гараев взял его, снова зашёл в соседнюю комнату и вышел оттуда уже с распиской Лугова. Бочкарёв взял расписку, молча вынул из кармана и передал Гараеву сапуновские письма – тот всё понял и принял их без слов - прищёлкнул каблуками и, повернувшись кругом через левое плечо, вышел в сени.

- Сколько сейчас времени? - спросил часовой.

- Присвети, сейчас узнаем, - сказал Бочкарёв, доставая из кармана часы.

Часовой чиркнул спичкой, и Бочкарёв разглядел в нём пожилого ефрейтора, с которым он один раз поругался в штабе своего батальона из-за Савчука, заслужившего со стороны ефрейтора нелестные матерные выражения. Бочкарёв схватился с ефрейтором из-за своего друга, но не доругал его до конца, так как Бочкарёва окликнул лейтенант… И вот здесь они встретились снова.

- Половина одиннадцатого, - проговорил ефрейтор и, глянув на Бочкарёва, тоже узнал его:

- Эге! Старый знакомый! Ты как сюда попал?

- Из батальона, с пакетом приехал, - ответил Бочкарёв.

- Не заблудился дорогой?

- Куры засмеют солдата, если он заблудится, - неохотно ответил Бочкарёв, отстраняясь от ефрейтора.

В сенях находился какой-то офицер, судя по всему, имевший какое-то отношение к медсанбату, который, на ходу одевая шинель, заканчивал свой разговор с медсестрой:

- …Вот так и передай Журавлёву – чтоб он бросил мудрить. Привык, как на гражданке – абы как, лишь бы с плеч долой. И пусть учтёт. Это ему в последний раз говорю, и, если не примет во внимание, будем с ним разговаривать по-другому.

Открылась дверь в прихожую, осветив Гараева, который обратился к Бочкарёву:

- Товарищ старший сержант, придётся Вам, очевидно, со штабом следовать до встречи с вашим батальоном. Начштаба приказал идти в разведвзвод и находиться при нём.

- Есть! – Ответил Бочкарёв и посторонился, давая дорогу выходившим офицеру и медсестре.

Пока они шли по коридору во тьме, он несколько раз наступил медсестре на пятки, а у выхода толкнул её, когда медсестра неожиданно остановилась.

По улице передвигался обоз. Были слышны понукания ездовых, фырканье лошадей и что-то тяжело гремело, обгоняя обоз и смачно шлёпая по грязи – шла рота. Кое-где звёздочками вспыхивали цигарки и кто-то негромко командовал:

- Не растягиваться! Не отставать!

Бочкарёв отвязал коня и пошёл от штаба в сторону школы, где размещался разведвзвод. Во дворе школы стоял шум, раздавались шаги, был слышен сдержанный негромкий говор. Шло построение.

- Товарищи, где разведвзвод? - Крикнул Бочкарёв во тьму.

- Выбыл, - из темноты ответил ему кто-то.

- Давно?

- Да вот сейчас только, - ответил тот же голос.

Тут Бочкарёв вспомнил обоз, который видел на улице, и взвод, обгонявший этот обоз, который принял за роту. Он быстро вскочил на коня, повернул его и поскакал догонять разведчиков. Проезжая мимо штаба, он обратил внимание, что там тоже уже шли сборы. Возле крыльца урчала машина.

По улице, невидимые во тьме, двигались подводы, маршевали роты, шли машины с еле заметными полосками света, рассекавшими темноту возле самых колёс.

Бочкарёв старался обогнать движущуюся колонну, зная о том, что разведчики в хвосте не ходят. Обгоняя одну крытую машину, услышал сквозь шум мотора переборы гармошки, придержал коня и вслушался. Гармонист мастерски играл страдания, и Бочкарёву представилось его лицо, лицо простого деревенского парня с голубыми глазами. Кто-то подпевал гармонисту.

Бочкарёв пришпорил коня и, оставив машину позади, поехал быстро. Через несколько минут он догнал голову колонны и громко спросил:

- Где глаза и уши полка?

- А зачем они вам? – Прозвучал ответный вопрос.

- Да вот, я их догоняю.

- Ну, ты их догнал уже.

Бочкарёв соскочил с коня, подошёл к говорившему и пошёл рядом с ним.

Спутник достал карманный фонарик, осветил Бочкарёва, его погоны и спросил:

- По какому делу Вы нас догоняете, товарищ старший сержант?

- Да, ни по какому. Начштаба полка приказал, чтоб я следовал с вами до встречи со своим батальоном.

- А Вы с какого батальона?

- Из третьего.

- От капитана Дубравина?

- Нет. Капитана Дубравина убили, а у нас сейчас комбатом капитан Козин. Он уже давно.

- Капитан Дубравин убит?! Давно?

- Под Смоленском. А Вы кто будете?

- Лейтенант Кузьменко. Ты что, Бочкарёв, не узнал меня?

У Бочкарёва сразу пересохло во рту от волнения. Как лейтенант Кузьменко? И сразу перед ним, как мираж, возник Ржев, и то, как он, тогда рядовой, с четырьмя бойцами по приказу комбата Дубравина на плащпалатке ползком вытаскивал под гул снарядов с поля боя окровавленного и беспамятного лейтенанта Кузьменко, который лежал как мёртвый. И Савчук с тревогой спрашивал, жив или нет лейтенант, и зачем тащить мёртвого, может оставить в ровике. И как санитар подползал к нему, щупал пульс и почему-то шёпотом говорил: «Живой!».

Навстречу колонне, слегка обрызгав идущих грязью, на высокой скорости проследовали три легковые автомашины.

- Краснов, комдив, - предупреждая вопрос Бочкарёва, сказал лейтенант.

Бочкарёв оглянулся назад, желая в темноте увидеть красные огоньки заднего света машин. Но, не увидев ничего, отвернулся, сгорбился и представил себе Краснова, человека среднего роста, подвижного, энергичного, с ясными глазами, которые смотрели сурово и немножко насмешливо. Бочкарёв вспомнил его слова на суде, где судили самострела, из автомата прострелившего себе ступню:

- Самострел - это предатель, трус, который, изувечив себя, думает отсидеться за нашей спиной. Нет ему места среди нас.

Впереди послышался шум идущей колонны, скрип колёс. Лейтенант сказал:

- Это, Бочкарёв, ваш батальон никак идёт.

- А он как впереди очутился?

- А здесь перекрёсток… - Бочкарёв дальше не расслышал, пришпорил коня и поскакал вперёд.

Шум впереди приближался и усиливался. И вот, кто-то засмеялся громко и отрывисто и сказал:

- Славно ты врёшь, Марычев!

У услышавшего знакомый смех и знакомую фамилию Бочкарёва бешено заколотилось сердце. Кажется, всего несколько часов он не был в родном взводе, а соскучился по своим ребятам. Подъезжая к своему взводу, он чуть не сбил с ног солдата, который, очевидно, вышел из строя, чтобы справить нужду. Солдат выругался и отскочил в сторону. Бочкарёв придержал коня и крикнул:

- Где комбат?

Отскочивший ответил:

- Езжай вперёд. Комбат впереди колонны идут.

Бочкарёв спросил:

- А ты кто такой?

Солдат дерзко ответил:

- А тебе кого надо?

Бочкарёв притворно грозно прикрикнул:

- Отвечай, когда с тобой разговаривает офицер!

Но солдат, очевидно, был опытный и счёл благоразумным удрать, что и сделал. Бочкарёв услышал шум удаляющихся шагов, которые слились с шумом проходящей колонны, тронул коня рысью и стал обгонять её. Из колонны доносились обрывки разговоров, в разных местах вспыхивали огоньки цигарок, а в одном взводе кто-то рассказывал анекдоты и слышался приглушённый смех. Бочкарёв догнал голову колонны и крикнул:

- Товарищ капитан!

Из строя откликнулись:

- Да!

- Разрешите доложить! Старший сержант Бочкарёв вернулся!

- А-а, Бочкарёв. А где полк?

- Сзади меня идёт.

- Приставить ногу! – Скомандовал капитан.

Колонна затопталась, и по ней начали передавать команду. Капитан подошёл к Бочкарёву:

- Дай-ка коня.

Бочкарёв соскочил с лошади, передал поводья капитану и услышал, как тот проворно вскочил в седло, повернул коня и ускакал. Спешенный Бочкарёв пошёл искать свой взвод. Солдаты, радуясь остановке, усиленно занялись курением, везде засветились цигарки, послышались шутки, смех. Кто-то весело и беззлобно кого-то ругал:

- Ты, Вася, вырос уже с коломенскую версту, а ни хрена не понимаешь в политике. Какую войну мы сейчас ведём?

- Немца лупим.

- А за что мы его лупим?

- За то, что он к нам без спросу пришёл. Не объявил ничего и пришёл…

Продолжения политразговора Бочкарёв не слышал, так как пошёл дальше. Вскоре он услышал голос Савчука, который кого-то поучал, на что он был мастер.

- Если неправильно завернёшь портянку, то изотрёшь ногу до мосла. Ногу надо заворачивать так, как мать пеленает своего ребёнка. Бережно, чтоб не было ни складок, ни рубцов. Понял?

- Ничего не понял. Ты показал бы лучше, - узнал Бочкарёв голос Прыгунова.

- Вот ты парень бестолковый! Ну, как я покажу? Ты не увидишь сейчас ничего. Вот придём на привал.

Бочкарёв, подойдя к ним, спросил:

- В чём дело, ребята?

Савчук отозвался:

- Прыгунов ногу стёр, не может идти.

- Где он? – Бочкарёв подошёл на голос Савчука.

- Я здесь, товарищ старший сержант, - откликнулся Прыгунов.

Бочкарёв вывел его на обочину дороги, приказал разуться. Прыгунов сел на землю, снял ботинок и размотал портянку. Бочкарёв присел, зажёг спичку, её тут же задуло ветром. Тогда он подозвал Савчука:

- Прикрой нас плащпалаткой.

При свете новой спички он разглядел ногу Прыгунова. У самой щиколотки она была стёрта до крови и ранка вокруг была грязная, от ноги пахло вонючим потом.

- Ты что это, братец, делаешь? Ведь ты свои портянки, наверное, никогда не стирал. С тех пор, как получил, да?

- Некогда было, товарищ старший сержант.

- Врёшь ведь. Скажи лучше, что в санвзводе свободное время проводил с Маруськой.

Прыгунов, немного помолчав, честно признался:

- Да, так и было.

- Ну, смотри, чтобы так больше не было, а то не Марусе, а тебе влетит за твои ноги!

Потом он показал, как надо заворачивать портянку.

В это время по колонне передали команду:

- Шагом марш!

Бочкарёв поднялся с корточек и пошёл к своему взводу. Прыгунов торопливо надел ботинок и тоже побежал догонять своих, уже отошедших далеко.

Бочкарёв шёл рядом с Савчуком, который тихо высвистывал мотив украинской песни «По за лугом». Потом он так же тихо спросил Бочкарёва:

- У тебя мать есть?

- Есть, а что?

- И у меня мать есть. Отца только нет, в тридцать втором умер.

Немного помолчав, он продолжил:

- Когда я иду в наступление, то почему-то вспоминаю мать. Она у меня богомолка. Когда провожала меня в армию, хотела повесить на шею крестик, но я не согласился. Она обиделась и говорит: «Ты, сынок, не в меня уродился, а в отца. Такой же безбожник. Ну да Бог с тобой, всё равно я молиться за тебя буду. Авось, мои молитвы до Бога дойдут и ты жив останешься.» А я ей говорю: «Не надо, не молись, мама. Это всё ерунда. Пиши только почаще письма. Они до меня скорее дойдут, чем молитвы до Бога, я хотя бы буду знать, как ты живёшь.» Ну, она и пишет. О себе ни слова, а всё молитвы, молитвы. Наверное, весь псалтырь переписала. И всё наказывает: «Как будет сильная штурма, читай их и тебя ни одна пуля не коснётся, и враги от тебя отринут, не прикоснувшись». Я ей пишу: «Мама, зачем ты меня молитвами пичкаешь? Лучше напиши, как ты живёшь, какие новости на селе, кого ещё забрали, а кто ещё дома, кем работает дядя Миша (это её брат) и где находится Михаил (мой младший брат, он в университете учился, примерно с Вашего года).» Ну вот, вчера получил письмо. Опять молитвы! Ну что ты будешь делать с ней!

- Да, Алексей, мать есть мать. В заботе и в работе она думает о своём сыне, - задумчиво заговорил Бочкарёв. – Ты знаешь, когда меня мать провожала в армию, то всё наказывала: «Береги себя, сынок, но не будь трусом, не опозорь свою мать. Чтобы не говорили мне, что мой сын струсил и убежал с фронта».

Бочкарёв замолчал и прислушался к шуму, который доносился сзади и не был похож на шум леса или движение колонны. Шум нарастал и, наконец, с высоты донёсся гул моторов.

- Соколики полетели, - проговорил Савчук, - где-то немцам сегодня не сладко придётся, а завтра, видно, ещё солоней.

А сзади кто-то оживлённо рассказывал:

- …Понимаешь, все, как один, здоровенные, краснорожие идут. Рукава закатанные по локоть и жарят из автоматов. Мы поначалу сдрейфили, назад было дерануть собирались. Да спасибо замполиту. Как только он увидел, что мы собираемся драпать и мечемся сами не в себе, как крикнет: «По местам! Вы что, пьяных не видели? Коммунисты – к пулемётам! Не позорьте звание большевиков! Огонь!» Ну мы взялись их шерстить. Передних срежем, а задние через них перешагивают и снова прут. Потом, видно, им невтерпёж стало. Драпанули, аж каблуки засверкали. У их кишки тонки, чтоб без шнапса наступать. У них как наступление, так каждому выдают по поллитре. Ну, они и прут на рожон, выворотив глаза. А как дадут им перцу, так с их весь хмель соскакивает, и они ещё быстрее сматываются обратно.

- Да, - задумчиво заговорил Савчук, - хоть они мотают туда и обратно, драться они умеют, дерутся на нашей земле и «домотались» до Москвы…

- Ничего, Савчук, - сказал Бочкарёв, - они Москву у нас не взяли, а мы их Берлин возьмём.

- Держи карман шире! – Проговорил сзади кто-то. – Покуда мы до него доберёмся, из нас никого не останется. Кем брать-то будем?

- Возьмём! - Весело и упрямо проговорил за Бочкарёва Савчук. – Пусть нас с вами не будет, но возьмём. Возьмут наши друзья, братья и там вспомнят о нас… – Закончил он грустно.

Некоторое время шли молча, только лес шумел над головой глухо и как-то загадочно.

- У нас сейчас, наверное, сено накосили, застоговали, к зиме приготовились, - проговорил кто-то сзади. – Трудно им было – одни бабёшки остались, да старики, да дети малые…

Наутро и с той, и с другой стороны фронта началась артподготовка.

Колонна, в которой шёл Бочкарёв, попала под массированный артобстрел, была отрезана от основных частей нашей армии прорвавшимися на этом участке фронта немецкими войсками и оказалась в окружении.

Что такое плен? Судьба? Рок? Рулетка? Все шли в одной колонне. Кого-то убило, кого-то ранило, кому-то повезло, и он остался невредимым. А кому-то выпали лишения, унижения, пытки и муки по ту сторону фронта, которые, превратясь из физических в душевные, не закончатся и после освобождения из плена, и оборвёт их разве только лишь сама смерть.

С теми, с кем шёл рядом в этой колонне, Бочкарёв больше никогда не встретился, хотя остался жив. Но никогда не считал, что в этом ему повезло.

ОДИН ДЕНЬ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА.

Лагерь Хохенштейн раскинулся на равнине недалеко от города, от которого и получил своё название. С севера к нему вплотную подступал лес, где располагались комендатура и остальные службы лагерной администрации. С запада, востока и юга от лагеря лежали пашни, и местность хорошо просматривалась. С запада, километрах в полутора, на холме возвышался памятник в виде замка, восьмиугольный, с башенками на каждом углу, сложенными из валунов, как и весь замок. Это был памятник первому и последнему президенту Германии Гинденбургу. Примерно в километре на юг проходила дорога, обсаженная по обочинам деревьями. С восточной стороны простиралась равнина. Кое-где на ней были видны домики, окружённые хозяйственными постройками и садами.

Лагерь был в четыре ряда опоясан колючей проволокой, высотой три с половиной метра с вышками по углам, где располагались прожектора. Их лучи в ночное время освещали территорию. На вышках стояли пулемёты и находились по два человека охраны. За территорией лагеря, вдоль его забора от вышки до вышки, днём ходил парный пеший патруль, который ночью усиливался конным патрулём.

Внутри лагерь сеткой из колючей проволоки был разгорожен на блоки по четыре барака в каждом. Пленные их справедливо называли загонами и сараями. Бараки представляли из себя здания по типу ангаров, со стенами высотой около метра, на которые ложилась крыша, крытая толем. Стены были сооружены из фанеры, в два слоя с засыпанными между слоями опилками, но это не создавало в бараках особой теплоты. Внутри них было темно, а окна, вставленные в небольшие ниши, достаточного света не давали. В центре бараков располагались нары в два яруса, шириной метров пять, разгороженные поперёк на две части. Вдоль перегородки тянулись деревянные подголовники, и пленные лежали головами друг к другу. В середине барака и по его торцам стояли печи. Полы были выложены кирпичом. В каждом бараке размещалось до 250 заключённых.

Во дворе одного из блоков, у проволочной сетки, чуть ли не прижимаясь к ней, стоял паренёк лет девятнадцати, среднего роста, коренастый, с исхудавшим лицом, на котором ничего такого, что могло бы остановить внимание, не было. Таких лиц, исхудавших, с ввалившимися глазами и замутнённых невзгодами жизни в неволе, в лагере было много. Паренёк был одет в залатанный разноцветными, пришитыми неумело, кое-как, заплатками немецкий китель и русское солдатское галифе. На ногах его были колодки, целиком выпиленные из дерева и оббитые обрезками кожи – чтобы не треснули и не разошлись. На голове – гражданская фуражка, которая сидела на нём блином, за что паренёк получил прозвище «Блин-кепе», на которое отзывался. В руках он держал, бережно прижимая к груди, большую, с ещё оставшейся кое-где эмалью, но порядком чёрную, чашку. Это был Владимир Бочкарёв.

Он стоял и смотрел, как мимо него грязной серо-зелёно-синей рекой проходили колонны пленных. Наступило время получения обеда, и у всех в руках были котелки, чашки, консервные банки. Над колоннами стояли сплошной шум, гам и звон посуды. Вдоль колонн рыскали немцы-охранники, которые ударами кулаков и пинками старались водворить какой-нибудь порядок. И в том блоке, из-за сеточной изгороди которого выглядывал Бочкарёв, тоже шла суета приготовления к обеду.

Пленные вбегали в бараки и выбегали из них, направляясь к выходу из блока, но их не выпускал часовой, который старался каждого, кто подходил, ударить прутом и, если ему это удавалось, он улыбался. А если не удавалось, то вслед убегающему он раздражался страшной руганью, состоявшей из смеси русских и польских слов. Бочкарёв старался не лезть к выходу, предпочитая стоять в стороне до команды на построение.

Пленные делились на две категории: постоянных лагерников и временных. Постоянный лагерник, то есть тот, который постоянно находился на территории блока и которого не выводили на работу, худ, изжелта бледен от скупой лагерной пищи. Он вечно шатался по блоку и искал, где бы найти что-нибудь съестного. Он старался прислужить, угодить временному, чтобы добиться от него хотя бы картофельной шелухи. Да и одеждой он был не так богат, обычно ходил в лохмотьях. Некоторые доходили до того, что ели то, что доставали из своих нечистот. Но таких, к чести русских, было очень мало. Их презирали даже свои товарищи.

Временные лагерники - те, которых использовали на различных работах, - совсем противоположны постоянным. Они были чище одеты и с работы обычно приносили с собой что-нибудь съестное – картофель, свеклу или овёс. Они держались более увереннее и наглее и, когда приходил вербовщик, старались встать вперёд. Они подхалимничали перед шефом блока, смотрели на него собачьими преданными глазами, стараясь выполнить всё, что он прикажет.

Шеф блока был как стоячий матрац, набитый под завязку, толстый, с большой, как арбуз, головой и румяным лицом. Вид он имел добродушный, но на самом деле это был человек с душой палача. Ему ничего не стоило то удовольствие, которое он испытывал, избивая кого-нибудь из пленных. Перед тем, как начать избивать свою жертву, он визгливо её ругал, потом, как бы неохотно, ленивым движением совал кулаком в лицо и потом так же лениво снимал с себя ремень и начинал «работать» пряжкой, с каждой минутой распаляясь всё сильнее и сильнее. А под конец, как бы совсем войдя в экстаз или припадок, бросался на свою жертву, сбивал её с ног и начинал катать пинками по земле. Если жертва кричала, он свирипел ещё сильнее, а если замолкала, он как бы с неохотой один раз, почти мягко, толкал её ногой и отходил. Звание он имел оберунтерофицер.

Мало кто из постоянных был обойдён его вниманием, следы которого почти все носили у себя на лице, да и в других местах тела. Бочкарёв тоже не избежал этого и тоже имел на теле следы от ударов шефа - у него слипались волосы на голове, проломленной бляхой от ремня.

Он стоял у проволоки и смотрел на проходящие колонны, вслушиваясь и вглядываясь, как бы ища кого-то глазами. Наконец, в колонне мелькнуло знакомое лицо, и он закричал:

- Стручок!

Из колонны на ходу высунулся человек, ничем не отличимый от массы таких же, как он, грязно-серых, и дружественно помахал рукой.

В это время к воротам блока привели двух вновь прибывших. С ними рядом семенил пожилой охранник. Все трое были покрыты пылью и имели уставший вид, так как, по всей вероятности, из города шли пешком. Бочкарёв не особенно ими заинтересовался, поскольку в блок часто приводили и столь же часто уводили из него людей. Их блок был сортировочный.

К Бочкарёву, танцуя, подошёл другой паренёк. На нём, несмотря на сильную жару, было нахлобучено странное подобие шапки, сшитое из шинельных обрезков и подбитое ватой. Одет он был почти также как Бочкарёв, только на ногах его были ботинки с деревянными подошвами, да и лохмотьев на нём было больше. Но пригнаны они были умело, человеком, владеющим иглой. Из-под шапки блестели светлые, как новые полтинники, глаза. Лицо у него можно было бы назвать красивым, если бы не нос, который горбом у переносицы поднимался над лицом. Ноздри у паренька были большие, и он ими как-то странно двигал, как бы к чему-то принюхивался. Ему было, примерно, лет двадцать пять – тридцать. Это был «Балерина». Подойдя к «Блин-кепе», он встал рядом и тоже стал смотреть на проходящие колонны. Потом толкнул Бочкарёва локтем и, показывая пальцем, сказал:

- Посмотри, вон, вон, в колонне третьего блока, кажется, Пестов идёт.

Владимир зарыскал по колонне глазами и спросил:

- Где? Я что-то не вижу.

- Да вон, в третьем ряду. Ну, высокий идёт за ним!

- А! Теперь вижу! Он что-то хромает, наверное, опять что-то наблудил.

Бочкарёв вспомнил, как этот Пестов, когда их пригнали в лагерь, пытался поменяться с ним колодками и за свои колодки просил в придачу 50 грамм хлеба. Колодки были одинаковые и отличались только тем, что у Пестова они были подкованы железными скобами, а у Владимира были оббиты кожей. Он не стал меняться, и Пестов не стал с ним дружить.

«Балерина» перебил воспоминания Бочкарёва вопросом:

- Вовка! У тебя есть лишняя посуда?

- У тебя же была кружка, куда её дел?

- Куда дел! «Тухлый» отнял, когда я стрелял добавку.

- А ты к Пану сходи, он тебе даст банку.

- Откуда она у него? У него отродясь ничего нет своего. Шныряет по бараку, как чёрт по каменке, и ищет, как бы к кому подпариться.

- У него есть, я видел – он у Митрохина выиграл три штуки.

- А… Ну, тогда пойду, попрошу, - и по-прежнему пританцовывая пошёл к бараку.

По всему двору блока сновали и стояли кучками и в одиночку пленные. В одном углу собралось человек пять курильщиков. Они бережно курили по очереди одну папироску, жадно втягивая в себя дым и потом медленно и с неохотой выпуская его синеватыми струйками через нос. Один из них, с печальными чёрными глазами и завитком волос на лбу, в шинели, накинутой на плечи, говорил, поглядывая на папироску:

- Эх, чёрт, бывало, у нас в колхозе насажают его целый гектар, стоит, как лук зелёный. А промеж рядов дед Сафрон ходит - мастер был отменный по части табака - чекрыжит верхушки ножницами…

Его перебил другой курильщик, который, опираясь животом на палку, сворачивал из клочка газеты «козью ножку» и вставлял в неё папироску - чтобы не обжечь губы.

- А для чего он срезал верхушки? Ведь тогда растение может пропасть.

- Вот то-то и оно, что наоборот, - назидательным тоном продолжал рассказчик, - когда он цветёт, вся сила в цвет уходит. А когда цвет вместе с верхушкой сшибёшь, тогда вся эта самая сила идёт в листья, и табак растёт не вверх, а в листья, в стороны.

Курильщик с палочкой снова перебил его, передавая ему козью ножку:

- Неправда, что-то не верю в эту галиматью.

Рассказчик сожалеючи посмотрел на него, махнул рукой, собираясь что-то сказать, но в это время от ворот блока раздалась команда:

- Становись!

По двору засуетился народ, кто-то бежал в барак за посудой, кто-то – к воротам строиться. Через некоторое время колонна выстроилась и тронулась. Когда она вышла за территорию блока, из барака выскочило несколько человек отставших. Они хотели догнать колонну, но часовой у ворот блока их не выпустил. И они сиротливо выглядывали из-за проволочной сетки вслед удаляющимся товарищам.

Колонна вышла на центральную улицу лагеря, обогнула малую кухню, прошла мимо длинного белого здания карцера и остановилась за большой кухней. Впереди колонны стояли пленные из третьего блока. Минут через пятнадцать очередь впереди поредела, третий блок ушёл, и из колонны сортировочного блока стали отделять по сто человек и вести их получать пищу за кухней. Там, где шла раздача, время от времени слышался свисток и вслед за ним - топот ног, возня, звон котелков.

И вот, наконец, дошла очередь до той сотни, в которой находился Бочкарёв. Пленных выстроили по десять человек в ряд и под командой фельдфебеля повели. Колонну поставили напротив десяти окошек раздачи, у которых ещё мешкались пленные из предыдущей сотни. Но тут раздался свисток, и к десяти окошкам ринулась следующая десятка.

У окошек были оборудованы загончики из жердей наподобие стойла для скота, в которые мог втиснуться только один человек. Рядом с окошком постоянно находился контролёр из охранников, чтобы, не дай Бог, кто-то не нанёс экономический ущерб, получив по недосмотру лишнюю порцию. За окошками раздачи стояли полубочки и рядом с черпаком - пленный из рабочего блока. Пища представляла из себя какую-то мутно-белую жидкость, в которой кое-где плавала картофельная кожура – это так называемая картофельная похлёбка или баланда. Получившие её шли к блоку. Один из пленных, высокий, с морщинистым лицом приложился на ходу к котелку, выпил одним залпом похлёбку и сказал:

- Ну вот, всё в порядке, сполоснул брюхо, душа болеть не будет, что не обедал.

Вернувшись в свой, шестой, барак и подойдя к своему месту на нарах, Бочкарёв увидел вновь прибывших, которые расположились рядом с ним. Они сидели друг к другу лицом, а между ними стоял один котелок, из которого они ели, черпая по очереди ложками и проводя черпачком ложки о край котелка - чтобы не капало на нары. Второй котелок стоял рядом.

Бочкарёв осторожно поставил свою чашку на нары, влез на них, передвинул чашку ближе к себе, вытащил из-под подголовника шинель, пошарил в карманах, достал ложку и начал есть. Он старался есть медленно, чтобы продлить свой обед. Но как он ни медлил, донышко чашки всё-таки показалось, и Владимир с сожалением поскрёб по нему ложкой. Соседи в это время закончили есть из второго котелка, и один из них, захватив посуду, побежал её мыть в кипятильню. Бочкарёв пошёл вслед за ним.

Кипятильня размещалась в одном помещении с туалетом, отделённая от него перегородкой. Когда Владимир вошёл туда, в кипятильне уже было много людей, и шла возня около бака с кипятком. Сосед уже достал кипятку и мыл котелки. Бочкарёв втиснулся в очередь, наступив на ногу Пану - сухонькому, маленькому пленному, с морщинками у голубых глаз, разбегавшимися к вискам, отчего казалось, что он всё время смеялся. Пан толкнул Владимира в бок плечом и закричал:

- Куда тебя чёрт несёт! Вылупил шары и прёт, как по пустому месту.

Бочкарёв примиряющее улыбнулся и сказал:

- А ты, Пан, не ходи босый, иначе калекой будешь.

Пан в ответ опять закричал:

- Ах, ты, в рот тебе дышло, чтоб в зад вышло! Да ты моей сопли не стоишь, а ещё калечить меня собрался! Свинья! Хоть бы пожалел.

Владимир поднял руки и погладил его по голове, приговаривая:

- Миленький мой Панчик, некому тебя пожалеть, и каждый норовит наступить тебе на лапки.

Пан взорвался словами самой неслыханной, непереводимой на русский польской брани был готов броситься на Бочкарёва с кулаками, но тут подошла его очередь, и он, набирая кипяток, только продолжал ругаться.

Владимир набрал кипятка в свою чашку и подошёл к Пану:

- Слушай, давай помиримся. Прости меня.

- Да ладно, - весело бросил Пан, - чего не бывает, прощаю! Да и меня чёрт дёрнул лаяться. Всё, забыли.

Возвращаясь к своему месту, Бочкарёв краем уха услышал, как один из вновь прибывших рассказывал другому о ссоре их соседа с Паном.

Новенький, ходивший мыть котелки, был высок ростом, волосы носил с зачёсом назад, открывая гладкий, без единой морщинки лоб с глубоко уходящими под него глазами, над которыми раскинулись крылья бровей, густых, широких, сросшихся у переносицы. Нос у него был прямой и немного спадал к губам, как клюв у хищной птицы. Губы его были плотно сжаты и даже, когда он улыбался, оставались неподвижными. Он имел вид гордый и немножко мрачный, под стать фамилии – Мрачнов. Звали его Фёдор Николаевич.

Его товарищ, Борщов Алексей Сергеевич, был полной противоположностью Мрачнову. Более всего обращали на него внимание его глаза, большие, выразительные, и когда он говорил, казалось, говорили и его глаза. В них, как на экране, отражалось всё. Рассказывая или поясняя что-нибудь, Борщов всегда смотрел собеседнику прямо в лицо, и, казалось, читал все его мысли. Роста он был ниже среднего, худощав. Можно было сказать, что красив лицом, если бы не лоб, который углом поднимался от висков к макушке, чуть выпирая и нависая над лицом. Его светло-русые волосы были зачёсаны назад и в виде чуба немножко ниспадали на лоб. Нос был короткий, прямой. Губы его были всё время приоткрыты, и когда Борщов улыбался, открывались подковки мелких, плотных зубов. Пальцы на его руках были тонкие, неспокойные – постоянно находились в движении: барабанили по колену или он ими похрустывал, надавливая ладонью.

Несмотря на явную противоположность, оба новеньких были друг к другу внимательны, заботливы, как братья.

Мрачнов, увидев, что Владимир лезет на нары, бросил рассказывать и лёг на свой матрац. Борщов обратился к Бочкарёву:

- Послушайте, с кем Вы там поругались, из-за чего? Расскажите, а то Федя не умеет рассказывать.

Владимир не стал противиться. Борщов слушал его внимательно, с интересом, не перебивая. Когда Бочкарёв закончил и уже собрался лечь и вздремнуть до времени получения хлеба, Борщов спросил его: «А Вы извинились перед ним?», и, получив утвердительный ответ, сказал:

- Молодец! Не потеряли ещё человечность.

Бочкарёв удивился этим словам и посмотрел на Борщова вопросительно.

Тот, восторженно сияя глазами, перелез через Мрачнова, и сел рядом с Владимиром.

- Понимаешь, ты молодец! – Повторил он, хлопая Бочкарёва по плечу.

- Ничего не понимаю, - чистосердечно признался Владимир, - при чём тут человечность.

Борщов засмеялся и покачал головой:

- Видишь ли, мы с Фёдором Николаевичем спорили, что человек, попадая в такое вот положение, постепенно теряет всякое чувство уважения к ближнему и становится другим. То есть, он думает только о себе, а на других ему наплевать. Это говорил Федя. Я же думаю совсем по-другому: если человек попадает в такое положение, в каком сейчас находимся мы, имея хоть чуточку хорошего воспитания, сжился с ним в другой обстановке, и оно стало его вторым я, он и здесь это не забывает. А если человек воспитывался в дурном обществе, он и в хорошее время будет невежей. Ну, а как Ваше мнение, сосед? Простите, мы до сих пор не познакомились, как Вас зовут?

Бочкарёв представился и сказал:

- Простите, я правда не понимаю, при чём здесь воспитание.

- Воспитание? – Переспросил Борщов. – О-о! Воспитание много значит. Я, кажется, уже сказал, что хорошее отношение к окружающим и вежливость у человека остаётся как бы в крови. И, если по нечаянности он сделает другому человеку больно, то извинится.

- Алексей Сергеевич, - заговорил Мрачнов, - Вы как Коротаев у Льва Толстого. Точь в точь!

Борщов тихо засмеялся:

- Вы ошибаетесь, Фёдор Николаевич, сейчас не такое время, чтобы быть коротаевыми. Сейчас всякую святость и всякое смирение за борт выкинули. Да и сами времена не такие, как при Льве Николаевиче, совсем другие. Совсем… - Борщов сделал ударение на последнем слове. – Сейчас нужны другие люди и другие слова.

Коротаевские святость и смирение ни к чему, да и неуместно всё это…

Бочкарёв сидел и слушал. Он читал «Войну и мир», знал, кто такой Коротаев, и Коротаев ему нравился, а сейчас, из разговоров соседей понял, что это неправильно.

В это время хлопнула дверь барака, оттуда раздалось, откликнувшись эхом во всех углах барака и на разных голосах: «За хле-е-бо-ом!».

За хлебом! - На нарах завозились, начали с них спрыгивать и двигаться толпой к дверям. А там уже набирались добровольцы идти за хлебом и старшие двадцаток, на которые было разделено всё население барака. Проверялись списки, выкрикивались фамилии, выбывших вычёркивали, прибывших вписывали. Соседи Бочкарёва попали в его, пятую двадцатку, из которой накануне выбыли двое.

Когда набралось достаточно добровольцев, вошёл Алифанов, комендант барака, пересчитал их, одного отделил, и, ничего не говоря, направился к дверям. Добровольцы последовали за ним. Когда они вышли, все, кто находился в бараке, высыпали за ними и встали возле сетки, наблюдая ха уходящими.

В это время из-за кухни, за которой скрывалось здание карцера, вывели на «прогулку» карцерников. Их было тринадцать человек. Двое замыкающих несли бревно. Увидев эту процессию, Бочкарёв содрогнулся, у него заломило руки, закружилась голова. Он знал, что это за штука, которую немцы называли по-русски - «стоять под бревном». Пять минут такого «стояния» было равноценно пятидневному заключению в карцере.

На площадке недалеко от сортировочного блока карцерников остановили, и началась «прогулка». От общей группы отделили рослого, усатого, с густой, небрежно взбитой пятернёй копной волос, пленного. Шеф карцера, гибкий, как уж, и страшный в своей молчаливой злобе, указал ему на бревно. Пленный медленно подошёл к бревну, неохотно нагнулся и поднял его. Немец покрикивал:

- Hoch, hoch! Noch, noch!

Пленный медленно стал поднимать бревно на вытянутых руках над головой. Лицо его начало краснеть от напряжения, и он чуть заметно качался.

В это время шеф занялся остальными. Он построил их в одну шеренгу, заставил присесть на корточки и прыгать, не теряя равнения. Сам же шёл сзади и «помогал» пинками в зад отстающим догонять остальных. У одного отстающего, наверное, болели ноги, и он никак не мог прыгать, и при «помощи» шефа он при каждом прыжке зарывался носом в песок. По его лицу было видно, как он страдает, и с какими великими муками ему достаётся каждый прыжок. Губы его кривились, глаза широко раскрывались.

Стоявший с бревном не выдержал, закачался и рухнул навзничь, уронив бревно на себя. В толпе пленных раздался крик, разошедшийся ропотом по всему лагерю. Бочкарёв оторвал взгляд от упавшего и оглянулся вокруг. Рядом с ним, стиснув зубы и с полными злобы глазами, стоял Мрачнов. Он, не мигая, смотрел на упавшего. Тут же, нервно похрустывая пальцами, но со спокойным лицом, находился Борщов.

Бочкарёв снова обратил свой взгляд на площадку перед блоком. К упавшему подскочил шеф и стал пинать его ногами, стараясь поднять. Поняв, что это безуспешно, что-то крикнул в сторону карцера. Из-за угла вышел охранник, неся в руках ведро воды. Шеф взял ведро и окатил из него лежащего. Однако тот даже не пошевелился.

Тогда шеф подозвал двух других карцерников и приказал отнести потерявшего сознание их товарища в карцер. Они нагнулись, взяли его один за ноги, другой – за руки, но поднять не смогли - оба были настолько замучены, что им это оказалось не под силу. Шеф подошёл к ним и, ничего не говоря, ударил кулаком по лицу сначала одного, потом другого и снова указал на лежащего. Карцерники снова взялись за своего товарища и через силу волоком потащили его по земле. Шеф, ещё минут пять погоняв остальных, повёл их в карцер. Двое тащили бревно, положив его на плечи. Остальные пленные провожали карцерников до тех пор, пока те не скрылись за углом кухни, потом заволновались, зашумели, послышались отдельные выкрики:

- Видели, что они делают с нами! – Слышалось в одном месте.

- Нет, стояли с закрытыми глазами!

В другом месте кто-то высказывался:

- Ну, это ещё щекочут! Посмотрели бы, что было в сорок первом! Тогда было совсем другое…

Его перебил голос Пана:

- Знаешь, нечего нам о сорок первом напоминать.

- А ты сам с какого года здесь? – Спросили Пана.

- Здесь-то я недавно, месяца три.

- Не об «здесь» спрашиваю, а в плену.

- Я-то с сорок первого, а ты с какого?

- Мы с тобой ровесники.

Бочкарёв молчал. Борщов оглядывал площадку. Мрачнов старался расплести проволоку у сетки, но это ему не удавалось. Тогда он бросил это занятие и скрестил руки на груди. Тут вернулись, неся хлеб, Алифанов с добровольцами, и все тронулись в барак делить хлеб.

Когда Бочкарёв вошёл в барак, хлеб уже был сложен у коменданта барака в его каморке, располагавшейся у входа. Старшие двадцаток получали хлеб по три булки общим весом один килограмм восемьсот грамм. Их то и дело спрашивали:

- На сколько человек буханка?

- На семь, - отвечали они.

В одну семёрку с Бочкарёвым попали Борщов и Мрачнов. Начали препираться, кому делить хлеб. Никто не хотел браться за это очень ответственное занятие, тогда вызвался Мрачнов. Кто-то сбегал и принёс самодельные деревянные весы, состоявшие из трёх палочек, одна из которых была длиннее других двух. Поперёк неё была привязана верёвочка. Две других палочки также верёвочками были привязаны к длинной с обеих сторон и заострены на концах, чтобы втыкать порцию. Мрачнов разрезал хлеб на семь приблизительно равных частей, выбрал одну и по ней стал уравновешивать остальные, после чего спросил:

- Ну, что? Кричать будем или так разберём?

Пленные стали молча разбирать хлеб. Бочкарёв шёл к своему месту со своим куском, понемножку откусывая от него. Его догнал Борщов, который свой кусок завернул в платок и тискал в карман шинели.

- Вовка, ты хоть к чаю оставь, что ты ешь его сухарём?

- Знаешь, Алексей Сергеевич, никак не могу утерпеть, просто машинально само собой получается, и кусаю.

- Давай, я тебе его сберегу.

Владимир недоверчиво посмотрел на Борщова, а потом как бы нехотя протянул.

- Не бойся, не пропадёт, - подбодрил его Борщов, вынимая из кармана и разворачивая свёрток с хлебом и кладя порцию Бочкарёва вместе со своей, - у меня будет целее. А когда получишь чай, тогда возьмёшь хлеб. Что толку с того, что ты ешь его сухим? А с чаем - другое дело.

Они подошли к своим местам, где уже сидел Мрачнов, который тоже протянул свой хлеб Борщову. Тот положил его порцию в тот же свёрток, где уже лежал хлеб его и Владимира, потом залез на нары и положил свёрток в свой вещмешок. Бочкарёв сказал ему:

- Алексей Сергеевич, знаешь что? Ты не оставляй мешок, а то ни мешка, ни хлеба не оставят.

- Почему? Неужели украдут?

- Конечно, не оставят.

Мрачнов, много не говоря, придвинул мешок к себе и положил на него голову.

У одного из окон в это время началась драка. Борщов заинтересовался, в чём дело, и слез с нар. Бочкарёву не хотелось лежать, он тоже слез и пошёл за Борщовым. Но к их приходу драка уже кончилась, и только шла перебранка.

Оказывается, Пан сел играть в карты с Долотовым, наглым парнем, который где-то доставал табак и занимался торгашеством. Он проиграл Пану восемьдесят крышечек от банок из-под ружейного масла табаку, но, закончив играть, преспокойненько собрал проигранный табак и ссыпал его себе в большой кисет. Пан потребовал выигрыш. Долотов, будто ничего не слыша, встал и пошёл от окна. Тогда Пан схватил лежавшую рядом с ним картофелину, запустил ею в Долотова и попал ему в голову. Долотов в ответ кинулся на Пана, но тот быстро юркнул под нары. Долотов схватил чьи-то колодки, бросил ими в своего соперника и разбил их. После этого на Долотова накинулся и хозяин колодок. В конце концов, пленные общими усилиями уговорили всех троих прекратить драку, а Долотова под угрозой вернуть проигранный табак П

ну. Когда Борщов и Бочкарёв подошли, Долотов уже отсчитывал табак, а Пан с торжествующим видом принимал его, сидя на верхних нарах. Вокруг стояла и сидела большая толпа народу. Получив весь табак сполна, Пан закричал:

- Ну что! У кого есть продажная шинель, тому отдам за неё все восемьдесят крышечек!

Красная цена шинели была пятьдесят крышечек табаку, и к Пану сразу же подсели несколько человек, наперебой предлагая ему свои шинели. Пан тщательно рассматривал каждую и ругался с продавцами.

- На кой чёрт ты суёшь свои ремки, когда у меня своя такая? А это что такое? Шинель? Да ты смеёшься надо мной. На кой ляд мне твоя дерюга, в ней козявок до чёрта, аж по верху табунами ходят!

В это время к нему по нарам подобрался паренёк с печальными глазами и предложил свою шинель. Пан окинул её взглядом и, недолго думая, протянул пареньку пакет с табаком, потом спрыгнул с нар, стянул с них шинель, накинул её себе на плечи и с комичной важностью, выпятив брюхо и подперев руками бок, тронулся вдоль барака, волоча шинель по полу. Сзади чей-то озорной голос крикнул:

- Расступись, Его Превосходительство идёт, главнокомандующий вшиво-блошиного войска и грозный пожиратель крыс!

Пан перестал паясничать и закричал в ответ:

- Эй, ты, мокроштанник! Давно ль перестал в штанах рыбу ловить?

Борщов сказал Пану:

- Слушай, Пан. Ну их! Пойдём, поговорим.

Пан, даже не взглянув на Борщова, пошёл за ним. Они, а вместе с ними и Бочкарёв, забрались на нары и стали знакомиться. Пан, а это была его фамилия, носил имя и отчество Ксенофонт Осипович. Ему было около пятидесяти лет, он уроженец Сибири. Мрачнов, услыхав это, оживился и спросил:

- Откуда Вы из Сибири-то?

- Из Новосибирска, а Вы откуда?

- Из Омска. В общем, соседи.

Пан схватил его за руку и хотел сказать что-то важное, но в это время от двери закричали: «За чаем!», и он только бросил:

- Вечером поговорим, - и, спрыгнув с нар, убежал, забыв на нарах шинель.

Все высыпали на улицу. Солнце уже садилось за горизонт, кутаясь в тучи, застлавшие всё небо. Бочкарёв встал в хвосте колонны, и она заколыхалась, выползая из блока.

Получив чай – мутноватую тёплую жидкость ржавого цвета со вкусом помоев - и возвращаясь к своему месту, Бочкарёв увидел, как Пан затаскивал на нары свои вещи, состоявшие из до дыр заношенной шинели, у которой целым оставался только ворот, а остальное ползло ленточками, трёх банок, выигранных в карты, полдесятка колодок разных размеров и вещмешка, набитого другой всячиной. Владимир забрался на своё место, смотрел, как Пан хлопотал рядом, рассовывая своё хозяйство, и ждал Мрачнова с Борщовым. Когда они пришли, все вместе попили чаю, и Бочкарёв решил прилечь до вечерней проверки, так как почувствовал какое-то предобморочное состояние. Он лёг, потом привстал и вдруг неожиданно куда-то провалился, как в темноту.

Когда очнулся, проверка уже прошла, вокруг него сидели его соседи. Как только Бочкарёв зашевелился, к нему сейчас же нагнулся Борщов и поднёс к губам чашку с водой. Вода холодно побежала за воротник, зубы выстукивали дробь по краю чашки, которую в темноте неловко нагибал Борщов. Придя в себя, Бочкарёв осторожно отстранил руки товарища, сел и спросил:

- Проверка была?

- Ты лежи, тебе нельзя вставать, - ответил Борщов, снова укладывая его.

Бочкарёв покорно лёг и стал осматриваться вокруг, ровно в первый раз оказавшись в данном месте, потом устроился поудобнее, натянул на себя шинель и уснул. Сквозь сон он слышал, как будто рядом, недалеко что-то бубнило, а потом, когда он совсем засыпал, как-то отдалённо, неясно и глухо долетали какие-то стройные звуки, будто гудели осы. Потом он увидел себя лежащим на кровати, и кто-то будто поставил ему на ноги патефон, который ему мешал, и он не в силах был его сбросить. Он хотел позвать кого-нибудь на помощь, но голоса у него не было. Он напрягал всю силу горла, но звука не раздавалось никакого. Наконец, он толкнул что-то ногой и проснулся. На его ногах и вокруг него сидели люди, которые пели. Но он подумал, что они кричат, и тоже раскрыл рот.

Свет в бараке горел, сидящие рядом увидели перекошенную физиономию Бочкарёва, его раскрытый рот и разразились хохотом. Мрачнов, сидевший рядом с ним, хлопнул Владимира по раскрытому рту ладонью и привёл его в чувство. Бочкарёв тут же опомнился и узнал песню. Пели русскую песню, «Калинушку». Это было так неожиданно, что он молча стал вслушиваться в задушевные печальные мотивы, думая, что это происходит с ним во сне. Закончился куплет, и Борщов, который был запевалой, начал новый. У него был мягкий ласковый тенор, и запевалой он был превосходным. В это время чей-то басок ладно вплёлся в тенор Борщова и повёл песню вместе с ним. Бочкарёв вслушивался в слова, знакомые с детства, и в памяти повторял их, не вступая в песню. Вспоминал дом, гулянки в доме, и как эту песню пели гости. Воспоминания разволновали его и он, растолкав сидящих, слез с нар и пошёл в кипятильню.

Войдя в помещение кипятильни, он застал там одиноко сидящего Пана. Тот расположился возле бака и задумчиво смотрел в пол. Когда Бочкарёв вошёл, Пан приподнял голову и спросил:

- Поют?

- Да, - ответил Владимир и спросил его, - а ты почему здесь сидишь?

- Да так… - Пробормотал Пан, потом, немного помолчав, сказал: - Знаешь, когда они запели, у меня словно внутри что-то оборвалось. Я не мог слушать и петь. Ты погляди на них, почти все доходяги, аж смотреть страшно, в гроб краше кладут. Ведь они на краю могилы, а поют. Я было присоединился, а потом…, а потом… - он недоговорил, обхватил голову руками и заплакал.

Бочкарёв тоже не выдержал, обхватил Пана за плечи и тоже заплакал. Потом, когда оба выплакались, им стало легче, и они продолжили разговор.

- Понимаете, дядя Ксенофонт, я тоже, как только я услыхал песню, вспомнил дом, мать, - заговорил Владимир, всё ещё обнимая Пана.

- Да и мне, Володя, тоже вспомнилось всё, чем я жил раньше. Вспомнил детей своих, супругу, колхоз свой, лес вокруг, да и много чего ещё, о чём в двух словах не расскажешь.- Пан немного помолчал и тихо продолжил. – Ведь вот какой человек Алексей Сергеевич подходчивый. Когда прошла проверка, он собрал ребят и говорит: «Хлопцы, давайте что-нибудь споём». Ребята говорят: «Давай». Он повёл их к себе на нары, рассадил и стал запевать наши сибирские песни. На меня напала какая-то хандра, я и удрал сюда погрустить, а тут тебя принесло. Вот и сронил горькую слезу. - Кончил он своим шутливым тоном. Потом встал и сказал:

- Пошли, Вова, погрустили и хватит.

Подходя к своему бараку, они услышали, как пели песню, в которой сирота жаловался на свою судьбу, что похоронят его на чужой стороне и из родных никто не узнает, где его могила. Пан дёрнул Бочкарёва за рукав и шёпотом сказал:

- Пойдём в другой барак!

Войдя в соседний, восьмой барак, они удивились его необычайной тишине и отсутствию суеты возле печи, где в это время обычно что-нибудь варили – картофельные очистки, полоски кожи от ремня, пойманную крысу или что-то подобное. Они прошли по всему бараку, заглянули на верхние нары – нигде ни человека, только в дальнем углу хрипел чахоточно больной, лежавший на матрасе, брошенном прямо на пол. Увидев Бочкарёва и Пана он прохрипел:

- Дайте, ради Бога, воды! Всё пересохло внутри.

Владимир, схватив лежавшую рядом с больным банку, помчался в кипятильню. Забежав в неё и открыв кран, он обнаружил, что воды в баке нет. Тогда он открыл крышку и поскрёб по дну бака. Дно было сухое. Бочкарёв зашёл в уборную, где была замаскированная оторванная доска, и перелез в соседний третий блок. Здесь в кипятильне бак тоже был пустой. Владимир раскачал его, наклонил и зачерпнул немножко, треть банки.

Когда он возвращался обратно, у входа в восьмой барак его уже поджидал Пан:

- Всё. Не нужно воды. Он уже умер.

Бочкарёв не удивился, поскольку смерть в их рядах была частым гостем, и он к ней привык, как на фронте привыкают к пулям и снарядам, которые часто свистят над головой. Владимир не знал, что теперь делать с ненужной банкой, и поставил её на землю возле барака.

- Куда пойдём? – спросил он Пана.

- Пойдём к себе, нечего нам бегать, - ответил тот и решительно двинулся к своему бараку.

Войдя в барак, они увидели в нём в сборе весь блок. Народу было набито, что называется, битком. Люди сидели на нарах, стояли в проходе вплотную друг к другу и слушали. В бараке властвовала песня. Её пели более ста человек, дирижировал которыми Борщов. Он стоял на нарах и размахивал руками, осаживая слишком ретивых горлопанов и ободряя тех, кто пел нерешительно и робко, отвыкнув от песен. Звучала украинская «Распрягайте хлопцы коней». Запевалой был высокий украинец с ярко и лихорадочно блестевшими глазами, с синим шрамом, который пересекал ему подбородок, потом круто поворачивался, шёл вдоль нижней губы на правую щеку и терялся в волосах на виске. Его голос был похож на голос Козловского, мягкий, приятный. Первую строку куплета запевал он один, на второй строке ему помогал Борщов, который в лад и в тон с запевалой заканчивал первую половину куплета, разводил руки в стороны и хор подхватывал вторую часть куплета.

Бочкарёв впервые за всё своё пребывание в плену слышал, как пело столько много людей. Иногда собирались во дворе временные, пели, но как-то вразброд и несогласованно. Здесь же пели дружно, под руководством Борщова и подчиняясь его жестам.

Закончили «Распрягайте хлопцы коней», наступила тишина, временами нарушаемая кашлем или сморканием.

- Ну, какую ещё споём? – Спросил Борщов.

В это время от сильного удара и толчка взвизгнула дверь барака, в неё влетел пленный и крикнул:

- Патруль!

Толпа загудела и заметалась. Борщов, покрывая шум, прокричал:

- Всем на нары, накрыться шинелями!

Пленные, мешая друг другу, стали устраиваться кто где успел. Некоторые, пыхтя и матерясь, лезли на верхние нары. Место Бочкарёва было уже занято, на нём лежало двое друг на друге, и Владимир втиснулся рядом с ними. Лишь только все угомонились, дверь в барак снова резко распахнулась от удара ноги, и вошли двое патрульных в касках и с автоматами, висевшими у них на плечах. Они немного постояли у входа, и один крикнул:

- Аufstehen!

На нарах завозились, кое-кто спрыгнул вниз. Патрульный, тот, который подал команду, засмеялся, и оба вышли. Спустя несколько минут, очевидно, побывав в других бараках, они подняли тревогу и побежали к воротам лагеря, где стояла караулка. В это время пленные из других бараков стали расходиться - кто через окно, кто через заднюю дверь. Когда все уже разошлись, на улице послышались топот множества бегущих ног и выкрики команд. Вновь взвизгнула и резко распахнулась дверь барака, и в него вбежала большая толпа охранников. Они сновали между рядами и кричали, чтобы все пленные вставали. Некоторые просто молча совали прикладами автоматов и винтовок, куда попало. Пленные вскакивали с нар и вытягивались. Немцы толкали всех к выходу:

- Nach Platz! Nach Platz!

Пленных выгнали из барака и стали считать. Прожекторы всех вышек были направлены на сортировочный блок, и после полутьмы бараков их яркий свет разил пленным глаза. Из других бараков блока тоже выгоняли пленных и строили. Вдоль строя шестого барака бегал полуодетый Алифанов, которому немцы разбили лицо. Он бестолково метался, выкрикивал старших, приказывал им проверять пофамильные списки.

Всё это вместе производило невообразимый шум и суету, замеченные в соседних блоках. Пленные из них тоже высыпали на улицу и смотрели в сторону сортировочного блока.

В это время прибежал поднятый по тревоге шеф, который, пыхтя и ругаясь тоже начал бегать вдоль колонн. Когда всех пересчитали и все оказались на месте, он вызвал к себе комендантов бараков и наказал, что если ещё раз повторится такое «безобразие», он всех комендантов отдаст под суд лагеря, вернее, под власть «чёрных», которые не жаловали никого. Когда человек попадал к этим слугам смерти, он оттуда живым, обычно, не возвращался. А если возвращался, то уже не был человеком и долго не жил. Как бы подкрепляя свои слова, шеф сунул кулаком сначала в одного, потом в другого коменданта и так их всех прошёл по порядку. Закончив назидания и, подкрепив свои слова действием, шеф пошёл вдоль колонн пленных и стал каждого, кто стоял в первом ряду, бить кулаком, куда попало. Потом, очевидно устав, рявкнул:

- Nach барак!

Колонны враз рассыпались, и пленные, толкая друг друга, понеслись к баракам. В дверях создалась толкучка, каждый старался пролезть первым. Давка была невероятная, над толпой стояли шум, крики, стоны. Кого-то придавили, и он орал благим матом.

Борщов дёрнул за рукав Бочкарёва, потом, и они побежали вдоль барака к окну. Забравшись через него внутрь, они залезли на свои места. За ними последовали ещё человек десять, которые тоже разошлись по своим местам. В дверях всё ещё была давка. Борщов соскочил с нар, подбежал к выходу и закричал: